2024-2025港股IPO市场全景观察:狂热退潮后,迎来结构性复苏?

自2022年以来,港股IPO市场经历了“高温转冷”的剧烈波动。到了2024年,整体市场虽然尚未彻底回暖,但头部项目频频亮相,局部行业热度回升,IPO市场在震荡中酝酿转机。进入2025年初,我们观察到多个关键信号:一方面,消费品牌与医疗创新企业受到资金关注;另一方面,新股首日破发不再是主旋律,市场风险偏好正在边际改善。

本文基于2024年至今的港股IPO数据,对市场整体趋势、行业分布、投资者情绪以及破发原因进行系统性梳理,并就2025年可能的市场变化提供一些前瞻判断。感兴趣的朋友记得给我点赞。

IPO数量下降但质量提升,市场对“讲故事”的耐心正在变少

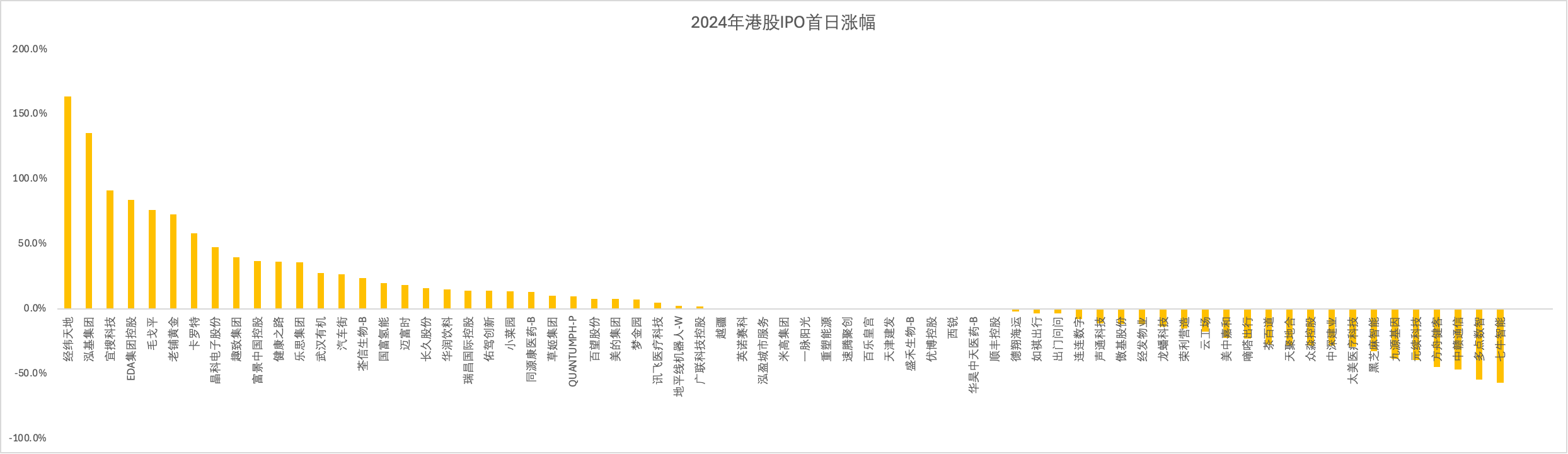

2024年港交所共有70家公司完成上市,数量相比前几年明显回落。这一方面反映出港交所对拟上市企业的审核趋于严格,另一方面也说明企业自身对发行窗口的选择更加谨慎。不过,这一年上市的企业构成呈现出更加聚焦的结构——连锁消费、生物科技、先进制造成为主力军,而平台类、ToB软件公司则明显减少。

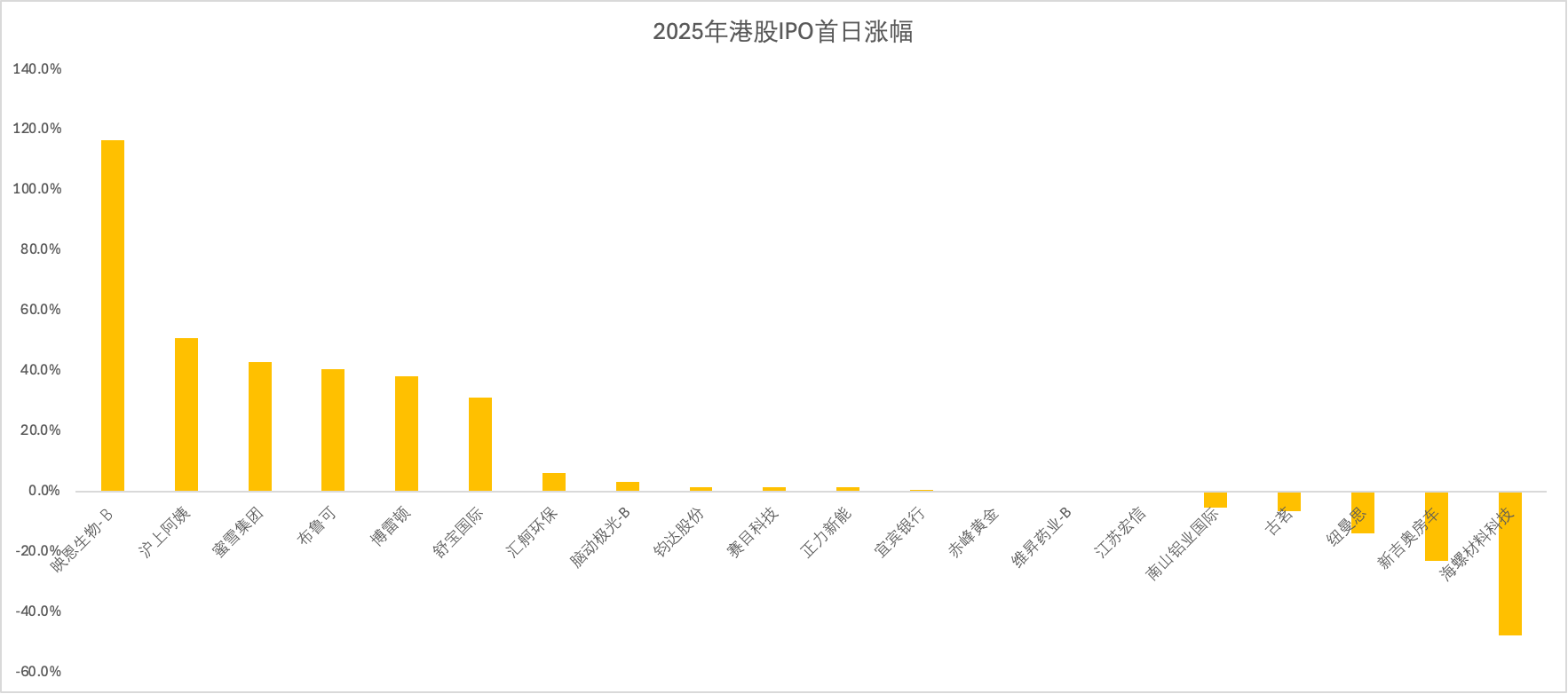

而进入2025年,虽然尚处年初阶段,但已有20家公司完成上市。从表现来看,2025年IPO整体质量有所回升。多个新股首日涨幅显著高于去年同期,例如 $蜜雪集团(02097)$ 与 $映恩生物-B(09606)$ 分别录得超140%和110%的累计涨幅。在一级市场活跃度尚未完全恢复的背景下,这一现象尤为引人关注。

究其原因,一是头部消费品牌自带流量效应,受到散户追捧;二是部分创新药企研发进展实际落地,项目估值更具说服力,得到了中长线资金的认可。这些企业不再依赖“故事驱动”,而是回归基本面、技术路径、盈利能力等维度打动投资人。

超购不等于高回报,估值修正趋势仍在持续

2024年最引人注目的一个现象是:许多被热捧的新股在上市当天即遭遇破发,甚至跌幅超过30%。例如, $草姬集团(02593)$ 在新股认购阶段获得了超过6000倍的超购,但首日涨幅仅为5.71%,随后走势趋弱。类似情况还发生在EDA集团控股等品牌效应强烈的企业身上。

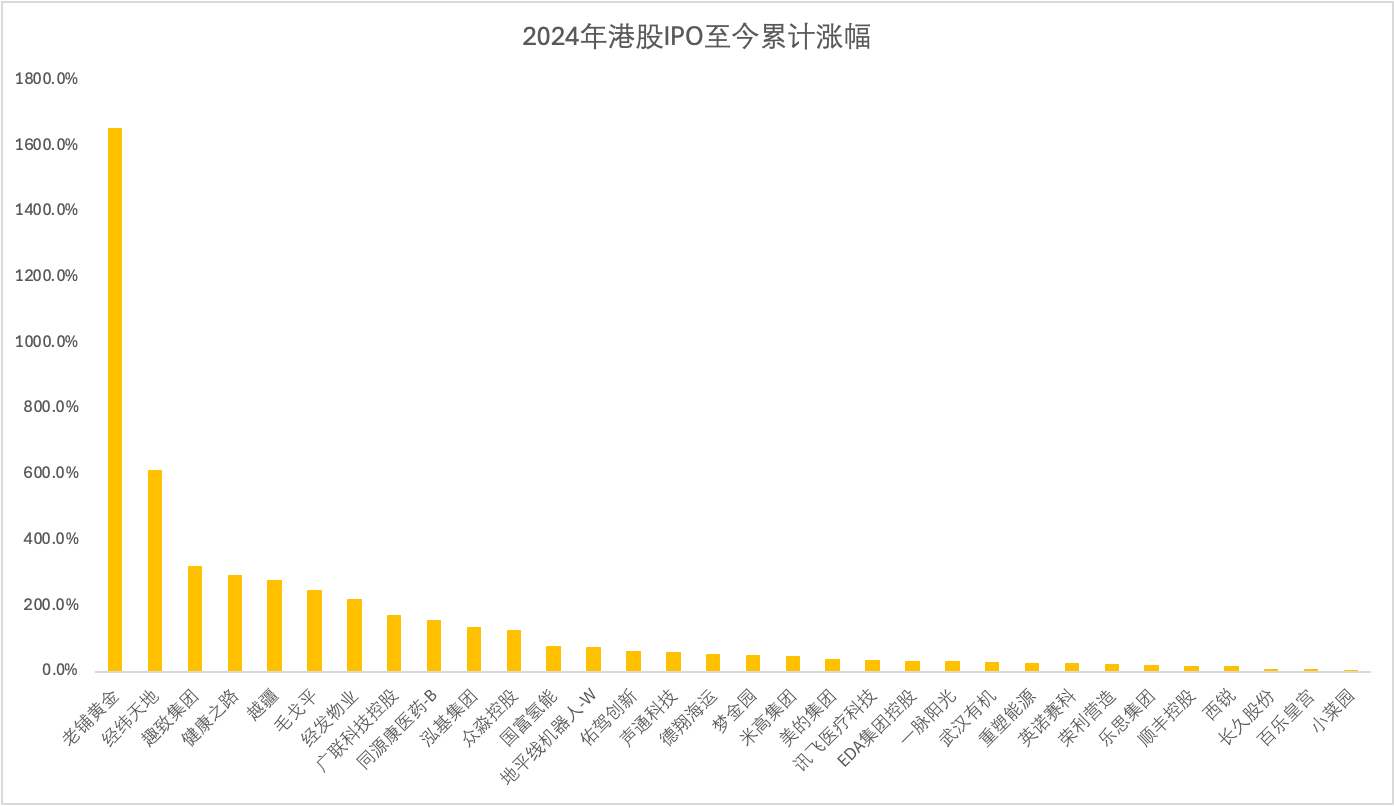

港股投资者已不再盲目相信“爆款”。即使企业在内地市场拥有较高知名度、业务模式也相对清晰,但如果盈利能力薄弱,估值支撑不充分,便很容易在挂牌后遭遇资金冷遇。超购倍数与首日涨幅、累计涨幅之间的相关性正在削弱。

相反,一些中小型企业或业务相对冷门的公司,反而在上市后获得了更稳定的上涨。例如 $老铺黄金(06181)$ 累计涨幅超过16倍,成为2024年最令人惊艳的新股之一。其产品定位明确,叠加金价上涨趋势,使得市场对其盈利能力和中长期增长预期保持乐观。

消费连锁成为绝对主线,生物医药则两极分化

在行业分布方面,2024至2025年IPO市场中表现最亮眼的板块当属消费连锁类企业。无论是 $蜜雪集团(02097)$ 、 $沪上阿姨(02589)$ ,还是 $古茗(01364)$ 这类具备规模化、品牌化能力的茶饮连锁公司几乎全部获得了高超购和良好的上市表现。原因很简单:这类企业商业模式成熟,品牌影响力强,对资本市场来说具备清晰的退出路径,估值也易于定价。

另一大板块是生物医药。在2024年,生科板块表现明显承压,部分“空有管线”的企业遭遇严重破发。但到了2025年,情绪明显回暖,尤其是那些具备临床进展、商业化路径清晰的公司,例如映恩生物获得了投资者的追捧。这种两极分化现象说明,港股市场对生科企业的判断标准正在收紧,“烧钱换估值”的游戏正在被逐步淘汰。

港股IPO市场正在从“抽水工具”变为“价值落地场”

过去数年间,部分企业将港股视为“募资通道”,上市后鲜少兑现成长承诺。如今这一逻辑正在被颠覆。监管趋严、资金趋冷,以及破发现象的频繁出现,都让投资者开始回归本质:一个企业值多少钱,能不能盈利,三年后是否还活着。这种风格的切换也倒逼着投行更为谨慎地筛选项目,创业公司在IPO前也必须真正经受住市场与监管的双重考验。

2025年初,市场初步显现出价值重估的迹象,资金逐步回流具有真实盈利能力的企业。值得注意的是,散户在打新市场的参与度并未下降太多,反而对个别项目表现出更高热情。这或许表明,投资者并未对港股市场彻底失望,而是更关注“选对标的”。

展望下半年:结构性机会或将持续放大

随着中美货币政策周期逐渐趋稳,以及港股估值持续处于全球低位,2025年下半年有望迎来更多具备国际化潜力和行业壁垒的新兴企业登陆港交所。特别是AI应用端、医药商业化中后期企业、新能源制造环节等方向,或将成为新一轮IPO的重要候选。

对于投资者而言,港股打新将不再是“稳赚不赔”的投机游戏,而是变成一场信息效率与眼光判断的博弈。选对行业、选对时点、看懂财报,才是参与新股投资的核心。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管92.42

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管88.26

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管81.40

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照79.67

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管60.85

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中markets4you毛里求斯监管| 零售外汇牌照| 主标MT4| 全球展业|75.06

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管92.51